Exposition – Musée de l’Homme : Connaissez-vous la véritable histoire du wax ?

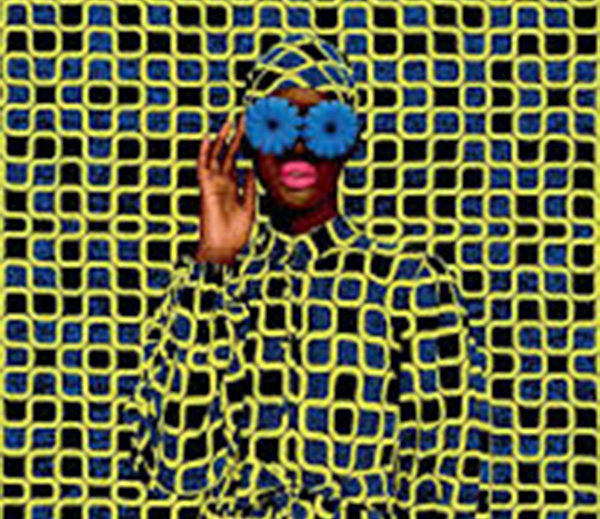

Pétantes, et même pétaradantes, les immenses et magnifiques photos de l’artiste kenyane Thandiwe Muriu ouvrent les portes de l’exposition que le Musée de l’Homme consacre, sur deux niveaux, au wax : son histoire, d’une part, racontée le long du balcon des sciences, son interprétation, de l’autre, par les artistes africains contemporains au Foyer Germaine-Tillion.

On pourrait se demander en quoi l’aventure de ce textile coloré qu’on attribue spontanément au continent africain, trouve sa place dans ce temple de l’aventure humaine ? Il est préférable de visiter l’exposition avant ou après «Migrations, une odyssée humaine», qui se tient jusqu’en juin. D’une part, parce qu’elle est plus que jamais d’actualité et, d’autre part, parce qu’elle est remarquablement réussie : sans tomber dans l’idéologie, elle s’en tient aux faits tout en n’hésitant pas à susciter l’émotion. Enfin, cette exposition offre une occasion unique de relier l’histoire fascinante du wax à celle des migrations.

Une saga intercontinentale

Cette histoire commence en Indonésie, où un procédé utilisant de la cire est traditionnellement employé pour fabriquer des batiks. Au XIXe siècle, les colons hollandais exportent ce procédé afin de l’industrialiser, permettant ainsi au tissu de coton d’être imprimé recto verso. Toutefois, leur tentative de conquérir le marché indonésien échoue, car celui-ci n’a pas besoin de leur intervention, et ils se tournent alors vers l’Afrique. Pourquoi cette décision ? Parce que les soldats ghanéens (alors appelés Côte-d’Or), qu’ils avaient recrutés à Java, rapportent au pays natal des morceaux de ce tissu, qui rencontre un succès immédiat, non seulement au Ghana mais aussi au Togo, Nigeria, Bénin, et au-delà. Et, bien que le wax soit d’abord fabriqué en Hollande pour satisfaire les élites africaines, il sera également produit dans plusieurs pays africains au XXe siècle, avec notamment l’ouverture d’une succursale de la manufacture Vlisco en Côte d’Ivoire en 1967, sous le nom d’Uniwax. Puis, avec la globalisation, les fabricants chinois rejoindront la partie, au grand dam des puristes qui ne reconnaissent pas la qualité d’origine.

Les Nana Benz

Un chapitre réjouissant de cette histoire se déroule au Togo, où des entrepreneuses, surnommées «Nana Benz», montent, dans les années soixante, un réseau de grossistes, leur succès commercial leur permettant de rouler en Mercedes ! Autour du wax, l’humour ne manque pas. Du simple pagne -utilisé notamment pour porter les bébés dans le dos- aux costumes toujours plus stylisés, le wax devient porteur de messages tels que la «robe Journée internationale de la femme», et de symboles, comme le «sac de Michelle Obama». Des motifs hyper créatifs dont certains sont récurrents et associés aux rituels, comme celui nommé «Fleurs de mariage» : Soloba Diakité, enseignante et historienne des arts africains, co-commissaire de l’exposition, a prêté les tenues de son propre mariage. Ces costumes et textiles, transmis d’une génération à l’autre, sont un véritable patrimoine (et matrimoine) symbolique.

Produit colonial

Toutefois, tout n’est pas aussi lisse que le tissu. Produit durant la colonisation, le wax est rejeté par certains, qui lui reprochent d’avoir effacé les tenues traditionnelles africaines préexistantes. C’est l’une des réflexions soulevées par l’exposition du Musée de l’Homme. Thandiwe Muriu, la photographe kenyane que nous avons rencontrée sur place, a été particulièrement sensible par rapport à ce point : «J’ai beaucoup appris grâce à cette exposition, qui ne présente pas seulement le tissu du point de vue de sa popularité en Afrique, mais revient aussi à ses origines, celles d’avant le succès du wax. C’est important de ne pas oublier cette première partie de l’histoire.»

Quand l’art s’empare du wax

Dans la vaste section consacrée aux artistes, l’imagination est reine. Les mouvements s’impriment sur le textile, du panafricanisme à l’afrodystopie du peintre congolais Hilary Balu. L’on s’arrête souvent, en souriant, devant les œuvres de Omar Victor Diop, la série Ventilateurs du plasticien camerounais Lamyne M, des stylistes ivoirien Alexis Temomanin (créateur de la marque DentdeMan) et malien Lamine Badian Kouyaté (créateur de la marque XULY.Bët), et du sculpteur togolais Didier Ahadji, qui rend hommage aux marchandes et aux couturières figurant dans les scènes de la vie quotidienne. Sans oublier le masque wax de Romuald Hazoumè. L’installation bouleversante de l’artiste Sinzo Aanza (de Rdc), La Toile, présente des cordages de wax évoquant ceux utilisés lors des déplacements de populations, ainsi que les tissus empaquetant ce que les exilés ont juste la place de transporter. Le wax est-il africain ? Il l’est devenu. Oui. Une histoire de migration, de celles qui font le monde depuis les débuts de l’aventure humaine…

Une Bd «paradoxe» pour catalogue

Pour accompagner l’exposition, plutôt qu’un catalogue, le Musée de l’Homme, via Bayard Graphic, a demandé à Justine Sow une Bd fort justement intitulée Wax Paradoxe : l’histoire de Sophia, métisse belgo-congolaise, est signée de celle de la scénariste afro-descendante -en l’occurrence de père guinéen- et montre tout en nuances la complexité des rapports au pays natal du père. Justine Sow raconte : «Je suis vraiment l’exemple-type de la personne afro-descendante dont on va espérer ou attendre qu’elle s’y connaisse sur le wax. Or, pas du tout ! J’ai grandi en Occident, loin de ma famille paternelle. Chez moi, j’ai du lepi, tissu traditionnel que mon père m’a donné, l’un de ces tissus portés avant l’arrivée du wax sur le continent, que l’on voit sur la carte de l’exposition. Mon père vient de Guinée Conakry, il est Peul et, dans ces pays-là, qui sont des pays plutôt musulmans, le wax est un peu moins présent. J’ai grandi loin de ce tissu, mais je le voyais bien sûr à Bruxelles, dans le quartier Matongé, dans toutes les boutiques. Ma relation au wax n’a commencé qu’avec cette bande dessinée ! Par une longue enquête, toute une série d’interviews, de personnes afro-descendantes portant du wax et n’en portant pas, vivant en Occident, vivant en Afrique, ou les deux, des anthropologues, des historiens, historiennes de l’art. J’ai listé toutes les thématiques et n’en ai retenu que quelques-unes. Surtout, j’ai voulu que le récit soit incarné, et intime.» Mission accomplie !

LePoint