CÉDÉAO – Application des décisions de la Cour : Le président met la pression sur les Etats

Le président de la Cour de justice de la Cedeao, qui plaide pour le renforcement des moyens humains de son institution, demande aux pouvoirs publics aussi d’appliquer les arrêts de l’institution.

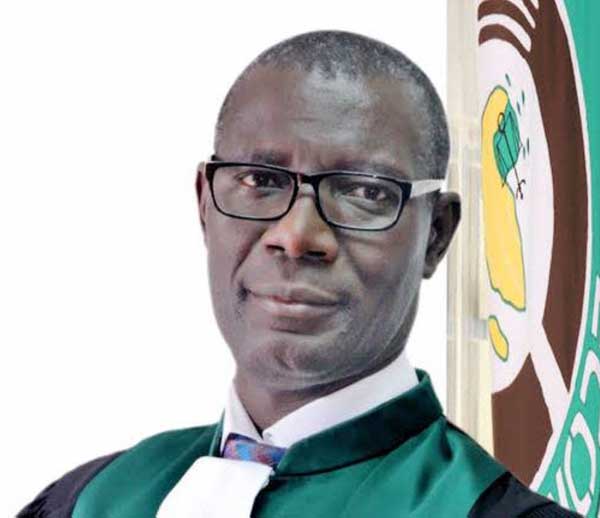

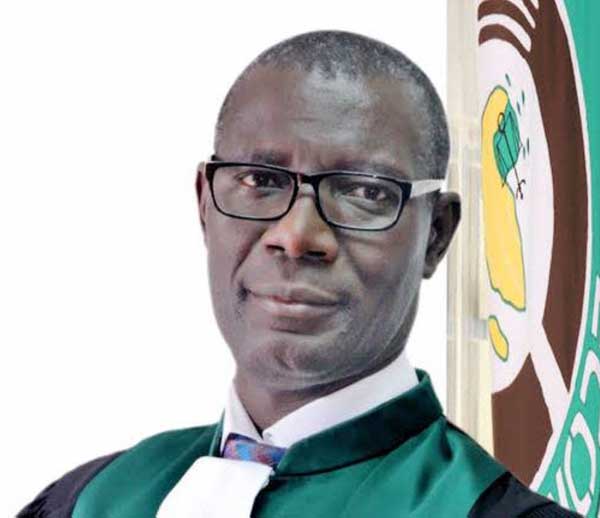

Le juge Edward Amoako Asante, président de la Haute cour de justice de la Cedeao, ne se voile pas la face. Chaque année, la Cour vide plusieurs contentieux, mais les Etats ignorent quasiment ses décisions qui sont archivées pour l’histoire. Il dit : «La préoccupation de la Cour est le problème de l’exécution de ses arrêts. Bien que les arrêts de cette Cour aient force obligatoire pour les Etats membres, les institutions, les personnes physiques et morales, le niveau de conformité ou d’exécution des arrêts de la Cour est inquiétant.» Qu’est-ce qui explique cette situation ? «La Cour n’a pas le pouvoir d’exécuter ses propres décisions ; d’où son incapacité d’aider les parties à cet égard. Par conséquent, nous continuerons de faire appel respectueusement aux Etats membres pour résoudre cette question le plus vite possible afin de renforcer la confiance en la Cour», explique-t-il. Alors que le «Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé impose aux Etats membres l’obligation d’exécuter les décisions de la Cour conformément aux Règles de procédure civile des Etats membres concernés». Qui ne se rappelle pas les polémiques créées par ses décisions sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade ? A l’époque, le débat sur la primauté des décisions de cette juridiction avait fait rage. Mais les autorités judiciaires s’étaient cantonnées sur leur décision de ne pas appliquer les arrêts rendus par le juge communautaire.

En conférence de presse hier, Edward Amoako Asante a fait une longue plaidoirie pour demander aux Etats d’appliquer ses arrêts. «Il s’agit d’une volonté politique et nous demandons aux Etats de les exécuter. Si ce n’est pas le cas, alors à quoi cela servirait à un citoyen de venir jusqu’ici si les arrêts que la Cour a rendus ne sont pas appliqués, s’il ne peut pas prétendre à la compensation financière que la Cour lui a allouée. C’est un combat que les médias, la Société civile doit mener. Par exemple, il n’y a que 5 pays (sur 15) qui ont un exécutant des arrêts de la Cour et même dans ces pays, ils ne sont pas appliqués», regrette le magistrat.

Malgré ces problèmes structurels et la pandémie du Covid-19 qui a plombé ses activités, la Cour de justice de la Cedeao tient à poursuivre ses activités. «Les premières audiences virtuelles de la Cour se sont tenues le lundi 22 juin 2020 avec un arrêt et une audition des parties. Nous osons espérer que d’ici le 10 juillet 2020, des arrêts seront rendus dans 15 autres affaires, un Add sera rendu dans une affaire et 18 autres affaires seront examinées à l’aide de cette technologie», précise le juge Edward Amoako Asante. Ces audiences virtuelles vont permettre de résorber le retard accusé dans la diligence de certains dossiers. Elle devait vider 60 affaires, rendre 27 arrêts et un Add tandis que les autres étaient pour audition des parties. «L’objectif était de diminuer de façon significative le nombre d’affaires pendantes qui, à présent, est de 139», avance M. Asante, qui regrette que la Cour n’ait pas pu rendre «ses décisions dans les 28 affaires inscrites au rôle pendant la période et examiner les 32 affaires également inscrites au rôle, ni les 12 demandes de procédure accélérée déposées pendant la période».

Cette technologie permet d’alléger les procédures et d’améliorer la saisine de la Cour. «Bien qu’elle soit à ses débuts, la technologie pourrait nous permettra de renoncer à la création de sous-greffes dans les Etats membres et faciliter le dépôt des affaires et la création d’un Fonds d’assistance pour la catégorie de citoyens pour lesquels le coût du dépôt des affaires devant la Cour serait prohibitif en raison des frais du voyage et des dépenses qui y sont associées», dit-il.

Cette révolution technologique a un coût en termes de ressources humaines. «Pour rendre durable cette audience virtuelle ainsi que les systèmes de gestion et de dépôt des dossiers d’affaires dont le lancement vient d’avoir lieu, la Cour doit être soutenue et bien outillée en termes de dotation en personnel informaticien. La Cour, dans son ensemble, ne dispose que de trois informaticiens comme l’atteste son organigramme de 2018», regrette le magistrat.

Les équipes de traduction, itou. «Un autre grand défi de la Cour est la réduction du nombre de traducteurs de neuf (9) à six (6) dans l’organigramme de 2018. Les juges ont besoin de la traduction rapide des actes de procédure dans les trois langues officielles pour faciliter leur travail. Et l’insuffisance des capacités au niveau de la Division des services linguistiques ne peut que conduire à des retards excessifs dans l’administration de la justice. A présent, il y a 431 actes de procédure qui attendent d’être traduits dont 98 vers l’anglais, 89 vers le français et 224 vers le portugais. En réalité, la Cour a besoin d’au moins douze traducteurs pour les trois langues», précise le juge.

La Cour en chiffres

Depuis le début de ses activités en 2003, la Cour de justice de la Cedeao a vidé quelque 466 affaires ayant essentiellement trait à la violation des droits de l’Homme, a tenu 1 048 audiences, rendu 235 arrêts, 121 Add et reçu 34 demandes en révision d’arrêt. En outre, elle a également donné 18 décisions de révision, 31 ordonnances et 4 avis consultatifs. «En raison du nombre d’affaires pendantes héritées par les juges actuels, qui était de 108 en 2018 et qui est passé à 119 en 2019, nous étions déterminés à réduire ce nombre en vue de préserver la confiance des citoyens de la Cedeao dans la Cour en tant que Tribunal de recours pour l’administration de la justice en temps opportun», annonce le président de l’institution sous-régionale. Il ajoute : «Dans le cadre de cet engagement, entre le 16 septembre 2018 et le 15 septembre 2019, la Cour a rendu 35 décisions dont 28 arrêts et 7 Add. Cela a permis aux juges actuels de battre le record dans l’histoire de la Cour. Aussi, pendant ladite période, la Cour a tenu 95 audiences. De plus, un nouveau record a été battu en 2018, relativement au nombre d’affaires déposées par an, étant donné que 61 nouvelles affaires ont été portées devant la Cour en 2018 et 116 affaires étaient pendantes devant la Cour à la fin de cette année.»