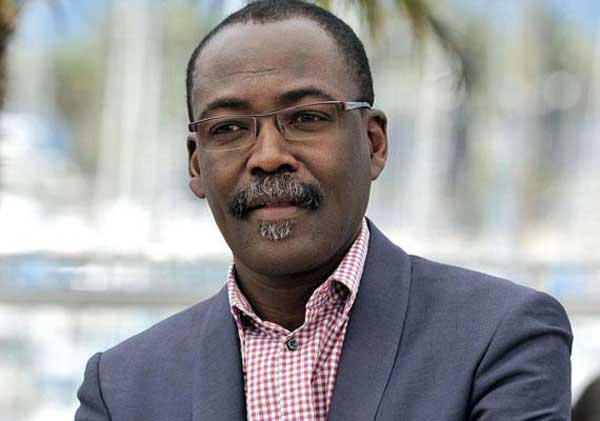

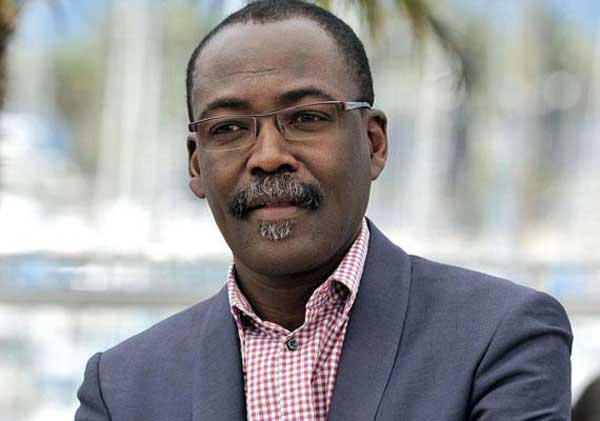

Entretien avec… Mahamat-Saleh Haroun, cinéaste tchadien : «Je suis venu au cinéma par la littérature»

Le réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun publie un nouveau roman, Les Culs-reptiles, très bien accueilli par la critique et le public : sorti début janvier, il a vu son premier tirage rapidement épuisé et a déjà été réimprimé. Le livre raconte une histoire incroyable, celle de Bourma Kabo, un jeune Africain sachant à peine nager, qui fut le seul à répondre à une petite annonce de la fédération de natation de son pays pour le représenter aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000. Un récit inspiré par l’histoire vraie du nageur équato-guinéen, Eric Moussambani, qui avait gagné un peu à ses dépens, une célébrité mondiale lors de cette compétition. L’incontestable originalité du livre provient moins de l’histoire qu’il raconte que de sa façon étonnante de la raconter. Car la jouissance que procure la lecture de cette fable politique résulte avant tout du style de l’auteur et de sa créativité langagière, quelque part entre Rabelais et Kourouma. Une tout autre musique, assurément, que celle que nous a donné à entendre jusque-là le cinéaste. D’où l’intérêt de lui demander ce qui l’a poussé à prendre la plume.

Il est difficile pour un cinéaste de trouver le financement pour un film quand le dernier sorti n’a pas rencontré le succès escompté. Est-ce la même chose dans l’édition ?

Non, on n’a pas hésité à m’accueillir à nouveau chez Gallimard. L’économie du livre et celle du cinéma sont très différentes. Pour un livre, on ne raisonne pas seulement en fonction des ventes ou des recettes, on parie encore souvent sur le long terme. Il y a encore un grand nombre d’auteurs publiés, y compris d’ailleurs de grands noms, qui ne vendent pas beaucoup de livres. Et on continue à éditer des poètes. On estime que cela participe à la vie culturelle. Mais il est vrai aussi que les moyens et donc les risques en jeu ne sont pas du même ordre au cinéma et dans l’édition.

On n’aurait jamais imaginé que le cinéaste Haroun pouvait écrire un récit jubilatoire comme Les Culs-reptiles. Que s’est-il passé ?

Cette jubilation, c’est celle que j’ai éprouvée en écrivant en quelques semaines cette histoire. Grâce à l’amour des mots, cette musicalité, cette écriture complètement libre qui permet de se déployer à travers le texte. Alors que l’écriture cinématographique est contrainte, presque formatée. J’ai pu vraiment entrer dans la tête de Bourma, dans l’univers absurde dans lequel il circule. J’ai aimé sentir que je pouvais écrire sans ressentir de limites, être tout seul face à la page blanche, cela donne une autre force. C’est un jet qui vient du fond du cœur, qui ne sera pas altéré parce qu’untel ou untel sera intervenu pour vous demander de modifier ceci ou cela. Il n’y aura qu’une personne, l’éditeur, qui regardera cet écrit, alors qu’au cinéma, vous êtes face à plusieurs points de vue – producteurs, distributeurs, etc. Des avis qui vont vous perturber, qui imposent une sorte d’écriture du consensus.

Quand vous êtes-vous tourné vers la littérature ?

Je n’ai jamais cessé d’écrire. J’ai commencé, comme tous les adolescents j’imagine, par des poèmes. Puis il y a eu des nouvelles. J’ai toujours eu un lien très fort avec la littérature, à tel point qu’on pourrait même dire que je suis venu au cinéma par là. Il y a dans le cinéma des auteurs comme Truffaut, Godard, qui sont en fait des écrivains contrariés. On sent bien l’influence de la littérature derrière leurs œuvres. Je suis plutôt comme ça.

Dans mon premier long métrage, Bye Bye Africa, il y a quelque chose de l’ordre de la littérature avec cette voix off, ce texte, ce film qui est une espèce de manifeste. Mes écrits étaient donc dans mes tiroirs et il est arrivé ce moment où j’ai eu le temps, l’occasion, l’opportunité d’y aller.

Par ailleurs, les personnages, le monde que je représente à l’écran sont très éloignés de la majorité de mon public et des personnes qui ont leur mot à dire sur ce que je fais. J’ai moins cette impression avec la littérature. Enfin, la littérature reste un socle dans la société. Les gens, ces derniers temps, se sont retournés vers le livre, comme si c’était le seul compagnon possible, un compagnon presque physique.

Les Culs-reptiles et sa vision satirique des pratiques du pouvoir sont-ils une façon de régler vos comptes avec la politique, après votre bref parcours de ministre tchadien de la Culture en 2017 et 2018 ?

Non, il y a dans ce livre quelque chose de l’ordre de la farce, mais le récit évoque des situations que je côtoie depuis longtemps. Peut-être ai-je pu voir de plus près certaines choses en étant ministre, mais c’est tout. Les choses horribles dont je parlais d’ailleurs dès mon premier livre font partie tout simplement de la réalité tchadienne.

Un livre, pour un cinéaste, n’est-ce pas un scénario contrarié ? Qui deviendra d’ailleurs peut-être, dans le cas de Les Culs-reptiles, un film ?

Pas du tout. Beaucoup de gens m’ont dit que ce livre ferait un très beau film, et même quelqu’un m’a déjà proposé de participer à un tel projet. Je suis tombé des nues. Car il y a dans le livre des éléments poétiques, un travail sur les allitérations, les assonances, des didascalies, des choses qu’on ne peut pas projeter sur un écran. Je ne vois pas comment on peut faire cela au cinéma. Je n’ai en tout cas pas du tout pensé à une possible adaptation au cinéma en écrivant.

Le livre est pourtant aussi très descriptif… N’avez-vous pas «vu» ce que vous écriviez en l’écrivant ?

Si la description est importante, c’est parce que le personnage de Bourma découvre pour la première fois, tous ces milieux qu’il ne connaissait pas : les ministères, les hommes de pouvoir, les hôtels, la mer, les Jeux Olympiques, etc. Donc je devais décrire tout cela de son point de vue. Il ne faut pas oublier que je suis parti d’une histoire vraie, ce qui m’a permis de traquer nos petites absurdités, de nous interroger sur le présent en Afrique, de mettre les gens face à leurs responsabilités. Et l’ironie que je pratique, c’était je crois la meilleure façon d’injecter de la réflexion dans cette histoire.

Est-ce le documentariste ou l’auteur de fictions qui a écrit ce livre ?

Sans doute plus le documentariste. Mais si j’ai fait des recherches, je n’ai pas pour autant voulu retrouver le nageur qui a vécu cette histoire. Je voulais laisser libre cours à mon imagination, tout en rendant attachant un personnage qui ne cherche rien d’autre qu’à sortir de son statut de «cul-reptile».

D’où vient cette expression de «cul-reptile» ?

Je l’ai imaginée en m’inspirant de ce que je voyais et entendais au Tchad. Il y a une expression qui dit : «Patient comme un varan.» Façon de dire qu’on peut, comme ce reptile, rester des heures et des heures au soleil en attendant aussi longtemps qu’il le faut ce qui va tomber tout seul. Je me suis demandé comment faire un lien entre cela et tous ces gens qu’on voit au Tchad assis sur des nattes, retenant leur envie de révolte, dans la frustration et le ressentiment, médisant sur ce qui se passe autour d’eux sans rien faire. Espérant qu’il va se passer quelque chose, que cela bougera et qu’alors ils pourront bouger eux-mêmes. D’où l’expression que j’ai forgée et le récit qui a suivi.

Ce livre est un peu dans la veine d’un Kourouma ou d’un Rabelais. Peut-on imaginer que le cinéaste Haroun explore cette veine à l’avenir ?

Il y a sans doute quelque chose de proche de Kourouma dans l’ironie que je pratique. Où l’on peut retrouver certainement aussi, et peut-être surtout, l’ascendant Rabelais. Quant à retrouver au cinéma le style du livre, pourquoi pas, c’est tout à fait possible. Après avoir réalisé des films très sérieux, le cinéaste français Bruno Dumont a par exemple été vers le comique, le burlesque, le déjanté. Pour ma part, si je devais aller vers la comédie, ce serait plutôt dans la veine d’un Jim Jarmush, privilégiant la poésie, l’absurde.

Le prochain Haroun sera-t-il un film ou un livre ?

Un film, que j’espère pouvoir tourner l’année prochaine, au Tchad. Je ne peux pas en dire plus pour l’instant, tant que le projet n’est pas plus avancé.

Jeune Afrique