Histoire – La République du Djéguème entre Fissel et Thiadiaye : Un petit Etat sérère précolonial entre Mbour et Joal-Fadiouth

La République du Djéguème (ou ses variantes Diéghem, Dieguem, Djegueme, Dyegueme, Gyegem, Jegem, Ndégèm, Ndhiaeghem, Ndiéghem, N’Diéghem, Njegem) est un petit Etat sérère précolonial, dans l’arrière-pays de Mbour et Joal-Fadiouth, entre Fissel et Thiadiaye, dans la région de Thiès. Le terme «Ndiéghem» reste employé pour désigner le territoire autour de Thiadiaye, bien qu’il n’ait plus de statut spécifique. Son organisation n’étant pas en particulier fondée sur un Etat hiérarchisé, le Djéguème est connu sous l’appellation de «République du Djéguème», notamment depuis que l’Abbé Boilat lui a consacré une étude en 1853.

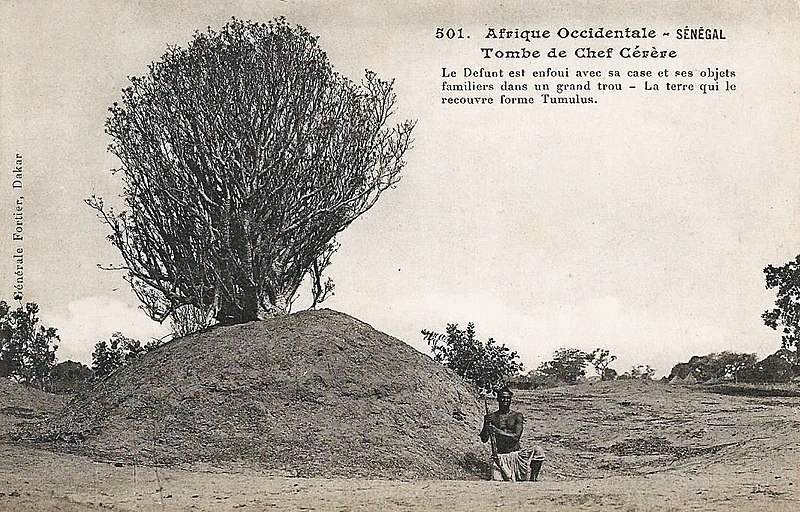

Par Cheikh CAMARA – Historiquement, Thiadiaye appartiendrait au Djiéguème. Et selon le doyen Maurice Birane Ndour, les auteurs européens jusqu’à l’Abbé Boilat ont cru que le Djéguème était un royaume. En tout état de cause, de nombreux vestiges témoignent de l’occupation très ancienne de ce territoire, en particulier les «tumulus» de sable pré-sérères, qui ressemblent aux tombes ancestrales (Lomb) encore construites par les Sérères. Pour le seul secteur de Tattaguine, du Diéghem et de l’ouest du Sine, 41 sites et 251 «tumulus» ont été comptabilisés.

Par Cheikh CAMARA – Historiquement, Thiadiaye appartiendrait au Djiéguème. Et selon le doyen Maurice Birane Ndour, les auteurs européens jusqu’à l’Abbé Boilat ont cru que le Djéguème était un royaume. En tout état de cause, de nombreux vestiges témoignent de l’occupation très ancienne de ce territoire, en particulier les «tumulus» de sable pré-sérères, qui ressemblent aux tombes ancestrales (Lomb) encore construites par les Sérères. Pour le seul secteur de Tattaguine, du Diéghem et de l’ouest du Sine, 41 sites et 251 «tumulus» ont été comptabilisés.

Selon les anciens, «avant la colonisation, la population du Diéghem partageait les croyances religieuses sérères. Beaucoup sont convertis au catholicisme par des missionnaires très actifs. Ainsi le père Riehl, évêque à la mission de Ngazobil, fit une tournée dans le Ndiéghem à la fin de l’année 1875. A partir de 1877, il se rend à Ndiandia deux fois par semaine, un village du Diéghem où de jeunes réfugiés du Saloum furent baptisés, il y installe un catéchiste. L’année 1896, considérée comme un succès par les missionnaires, est marquée par le baptême de trois «anciens» dont Siga Diaga, un centenaire, grand chasseur du Diéghem. Cependant, remarquent nombre anciens, «même si 15% des Sérères du Sénégal ont adopté la foi catholique au xxème siècle, la plupart restent fidèles à leurs croyances traditionnelles». Un recensement, effectué en 1891 dans le cercle de Dakar-Thiès, comptabilise 5706 personnes dans le Diegem. Un recensement des provinces sérères du cercle de Thiès, datant probablement de 1895, avance le chiffre de 4212 et le détaille par village.

Le Ndiéghem, une variété dialectale de la langue sérère

Il se dit qu’en 1865, Faidherbe, auteur de plusieurs travaux sur les langues au Sénégal, publie une étude sur le «kéguem», parlé dans le Ndjiéguem, dans le Sine, le Saloum et une partie du Baol. Aussi qu’en 1944, Léopold Sédar Senghor, alors professeur au lycée Marcelin-Berthelot, consacre à son tour une étude à cette langue. Les anciens disent que l’Abbé Boilat, né en 1814 à Saint-Louis, d’un père français et d’une signare, formé en France, se présente comme le premier à parler de «cette intéressante portion du peuple sérère qui s’honore de porter le nom de «République de Ndiéghem», du nom de la forêt qu’elle habite», soulignant son esprit d’indépendance et de liberté, et célébrant son courage.

Contrairement aux pratiques en usage dans la région, elle-même victime des razzias du Damel du Cayor et des exactions des guerriers Tiédos, la petite République est la seule à considérer l’esclavage comme un crime. En outre, «ses membres ne veulent ni rois ni empereurs, seulement ils veulent se gouverner eux-mêmes par leurs vieillards, sans jamais consentir à se soumettre à aucune puissance étrangère».

L’originalité du régime politique du Diéghem est souvent soulignée et le terme «République» sera récusé dès 1909 par Léon d’Anfreville de la Salle, médecin-inspecteur au Sénégal. Il notait qu’«on ne donnait alors sans doute pas à ce mot, du moins sur la côte d’Afrique, le sens qu’il possède aujourd’hui. La République None qui s’étendait du Cap Rouge au Cap Naze, pas plus que celle, toute voisine, de N’dieghem, ou celle un peu plus éloignée des Lébous de Dakar, n’était une véritable République». L’usage du terme vise principalement à distinguer le Diéghem des Etats voisins, fortement marqués par une structure sociale hiérarchisée, notamment les royaumes wolofs, en lui reconnaissant une «forte autonomie locale», allant jusqu’à parler de «territoire autonome et anarchique». Cette «anarchie» sérère est considérée par Jean-Marc Gastellu comme découlant d’un phénomène premier, l’égalitarisme économique. Selon lui, l’autonomie politique des Sérères reposait sur une organisation économique à visage «égalitariste». En 1917, le Sénégalais Djiguy Kanté observe déjà que les territoires longtemps décentralisés, tel le Jegem, ont davantage résisté à la pénétration de l’islam que le royaume du Sine où un pouvoir politique centralisé avait été instauré.

On renseigne que lors de la colonisation, le Dieghem est intégré au Baol, mais cette intégration à l’intérieur d’une monarchie wolof ne fut, selon Made Birame Diouf, qu’un «placage», la population conservant l’autonomie des anciennes structures liées à la terre, malgré la disparition des frontières politico-géographiques.

La culture sérère du «Jegem»

La poterie, très présente chez les Sérères du Sénégal, a fait l’objet d’investigations au Ndiéghem ; les productions céramiques sont reconnaissables à plusieurs caractéristiques. Par exemple, les potières y appliquent de la peinture rouge et blanche entre les motifs décoratifs exécutés au peigne (une boulette d’argile plantée de quatre épines). La forge au Cayor (Wolof), au Sine et au Jegem a fait l’objet de travaux de recherche au début des années 1980. Les observations recueillies reflètent là encore les spécificités du Jegem. En effet, la forge sérère du Jegem n’a pas du tout les mêmes implications familiales que chez les Wolofs. Elle ne concerne que le forgeron lui-même et une infime partie de l’un des deux lignages auxquels il appartient. Aussi on raconte qu’à l’occasion d’un voyage en 1904, le photographe, François-Edmond Fortier, consacre plusieurs cartes postales au Dieguem dont deux intitulées «Cérères du Dieguem – très farouches», l’une sous-titrée «L’interprète du photographe leur présente pour les empêcher de fuir des feuilles de tabac dont ils sont très amateurs», une autre «L’interprète du photographe a réussi à retenir deux femmes qui voulaient s’enfuir à son approche».

Influence de la religion sérère en Sénégambie

Les anciens racontent que «de même que les anciennes fêtes païennes ont été reprises et adaptées par le christianisme, les noms des fêtes religieuses des anciens Sérères ont été repris par les musulmans de Sénégambie. Les Sérères sont l’une des rares tribus de Sénégambie (si ce n’est la seule en dehors des Diolas) qui ont réellement un nom pour Dieu (ou les dieux) qui ne soit pas emprunté à l’arabe, mais indigène à leur langue». En effet, expliquent-ils, «bien que les autres tribus aient eu des noms pour leurs divinités dans les temps anciens, quand ils ont commencé à se convertir à l’islam en grand nombre, ils ont perdu cette partie de leur histoire à la différence des Sérères. Toutes les fêtes musulmanes de Sénégambie, comme Tobaski (Tabaski), Gamo (Gamou), Korité, Weri Kor, etc., correspondent en fait à des fêtes religieuses sérères anciennes ; elles ne sont pas arabes, et portent un nom sérère à l’origine.

Tobaski était une ancienne fête de chasse sérère ; Gamo, une fête de divination ; Korité (du mot sérère Kor) était un rite d’initiation masculine ; Weri Kor était le mois où les anciens garçons sérères passaient leurs rites d’initiation. D’ailleurs, l’Aïd Al Kabir (qui est arabe) est totalement différent du Tobaski sérère, mais les musulmans de Sénégambie ont emprunté le terme sérère pour décrire l’Aïd Al Kabir. De même, ils ont emprunté le mot sérère Gamo au lieu de Mawlid (qui célèbre la naissance de Mahomet). Enfin, Weri Kor (le mois du jeûne, Ramadan en arabe) n’a rien à voir avec l’islam».

Correspondant

1 Comments

Le Sénégal a besoin de ce genre de texte. Merci