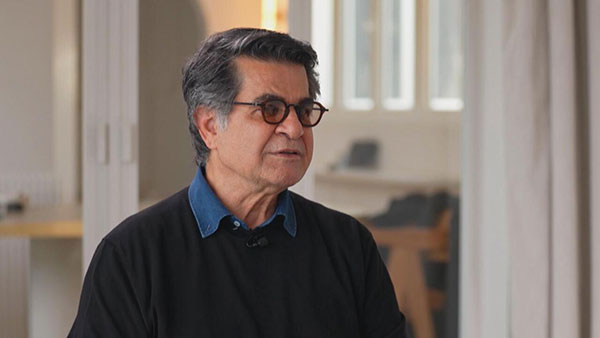

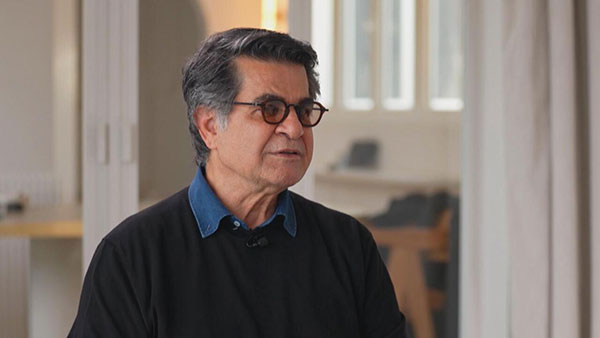

Jafar Panahi représente la France aux Oscars : «Pour le pouvoir iranien, le film n’avait aucune valeur»

Le cinéaste iranien Jafar Panahi, primé à Cannes avec «Un simple accident» qui sort ce mercredi 1er octobre, représentera la France à Hollywood.

A quel point la Palme d’or du Festival de Cannes a-t-elle changé quelque chose, au regard de votre situation face aux autorités iraniennes ?

Ce prix, comme d’autres, aide indéniablement la production de films underground, qui ne sont pas validés par le régime. C’est en cela que c’est important. Et, du coup, cela motive les jeunes cinéastes à passer le pas, à oser tourner sans autorisation et à s’exprimer librement.

Avez-vous eu vent d’une quelconque réaction du pouvoir iranien après cette Palme ?

Comme à chaque fois, leur réaction a été négative. Pour eux, le film n’avait aucune valeur. Ils se sont appuyés sur les quelques critiques négatives pour dire que personne, même à l’étranger, n’aimait le film. Que c’était en fait un coup monté avec l’aide de la Cia ! Mais j’y suis habitué, c’est à chaque fois la même chose.

«Un simple accident» étant majoritairement financé par la France, il a été choisi pour représenter notre pays dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger. Quel symbole y voyez-vous ?

J’en suis évidemment fier, même si cela peut prêter à questionnement. Dans les pays autocratiques, le pouvoir essaie toujours de tout contrôler. Donc, je pense qu’il serait judicieux que les Oscars réfléchissent à un mode de désignation qui ne soit pas relié aux pays, aux gouvernements. C’est une sorte de dépendance. Même si je comprends que les films internationaux ne représentent qu’une infime partie du processus de vote aux Oscars. Regardez les grands festivals comme Cannes ou Venise : la sélection y est faite de manière totalement indépendante.

Beaucoup de films politiques font l’actualité en cette rentrée, «Oui» de Nadav Lapid sur Israël ou «La voix de Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania sur Gaza, primé à la Mostra. Le cinéma est-il plus que jamais une voix de résistance ?

Ce n’est pas qu’une question de cinéma, car les réseaux sociaux ou d’autres moyens d’expression, dans leur instantanéité, aident aussi à défendre la liberté. Le cinéma, lui, prend du temps à se faire, mais reste dans l’Histoire. Cela montre surtout qu’il y a de plus en plus de pouvoirs répressifs, de pays sous pression. C’est quand même un signe de danger, non ?

Paris Match