Lecture au Quotidien : Boualem Sansal et la dystopie de la violence

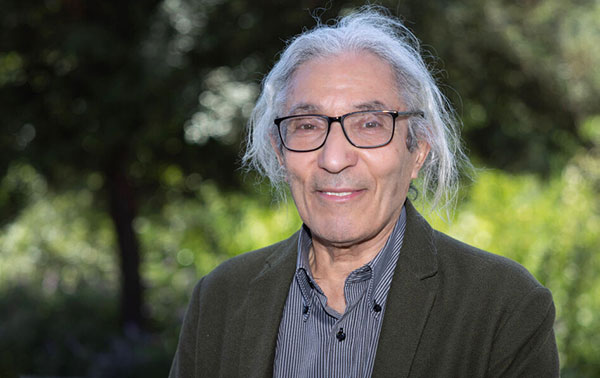

Par Baba DIENG – La liberté, ce concept de tous les combats, est l’énergie qui anime la vie littéraire et politique de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Depuis le Serment des barbares, ce grand romancier n’a cessé d’interroger sa société, de lui poser les bonnes et désagréables questions. Dans une Algérie où la décolonisation de l’histoire reste encore inachevée, et le rapport au passé chaotique, la dictature instrumentalise le ressentiment pour justifier sa violence aveugle, et asseoir son récit fondateur, marqué par une haine nationale envers la France. Celles et ceux qui essaient de s’extirper de ce carcan de la haine, d’ébaucher d’autres imaginaires, ou même de se montrer ouverts envers l’ancienne puissance coloniale, sont tout simplement considérés comme des ennemis de la Nation et du récit national. Ces gens-là sont des renégats, des traîtres, et l’Etat n’a aucune limite dans la violence qu’il exerce sur eux. Boualem Sansal fait partie de ces indésirables.

Dans 2084 : La fin du monde (Gallimard, 2015, lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française), le romancier et essayiste s’essaie à la dystopie, s’inscrivant ainsi dans la filiation de George Orwell. La dystopie -qui s’oppose à l’utopie- n’est rien d’autre qu’un récit sombre du futur dont l’objectif est d’avertir les hommes des dangers qui les guettent. La violence, fille du fondamentalisme religieux, est ici le danger qui est à nos trousses. Le roman se déroule dans un immense empire, Abistan, dirigé manu militari par Abi le Délégué, représentant du dieu Yölah le tout-puissant sur terre. Le Système est fondé sur l’amnésie et la soumission. Un vaste réseau de surveillance omniprésent est mis en place, et aucune pensée contraire à la moraline sociale dominante -la vraie religion, l’Acceptation, le Gkabul- n’est tolérée. Les Abistani vivent dans une politique de la Terreur absolue.

Mais, dans ce grand suivisme, un homme, Ati, décide de remettre en cause les certitudes imposées par Yölah et son Délégué. Il se lance dans une enquête périlleuse dans les ghettos, au pays des renégats, pour épouser de nouveaux récits. Cet esprit frondeur a compris que le fondamentalisme religieux n’aime pas qu’on lui oppose un nouveau discours. Ce qui, en réalité, montre son indigence intellectuelle. L’impertinence de Ati révèle la faillite du Système pourtant rigoureux et impitoyable, et rappelle l’impossibilité d’homogénéiser toute forme de pensée. Car celle-ci, par essence, est plurielle.

Ce roman rappelle aux théoriciens de la violence que celle-ci ne peut en aucun cas uniformiser la pensée, ni calfeutrer les imaginaires de liberté. Vouloir faire de la pensée un bloc monolithique est une chimère. La violence -fût-elle aveugle, comme celle du fondamentalisme religieux, ou même celle de la politique- ne peut créer que de nouvelles manières d’expression des possibles.