«Lupin», «Cat’s Eyes»… : Ces fictions qui ont imaginé dévaliser le Louvre

Le film «On a volé la Joconde», le «Da Vinci Code» de Dan Brown… Le musée le plus célèbre du monde et les trésors qu’il abrite ont fait fantasmer de nombreux artistes.

Louvre cambriolé, bijoux volés, malfaiteurs volatilisés. On se croirait dans un épisode de Lupin. Avant de devenir réalité, le braquage commis ce dimanche 19 octobre au matin dans le plus célèbre musée français a fait fantasmer de nombreux auteurs de fiction, Maurice Leblanc, le père des aventures du gentleman-cambrioleur, en tête. Inventaire des effractions imaginaires perpétrées dans cette institution culturelle mondialement connue.

«Dans la littérature, Arsène Lupin n’a jamais arpenté les couloirs du musée»

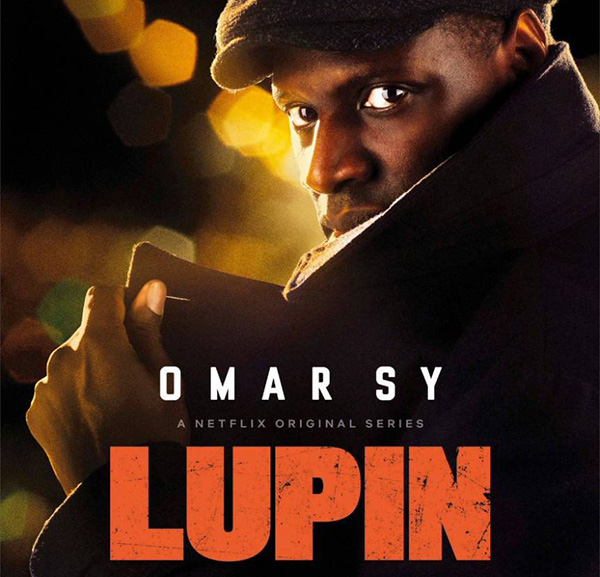

Dans le premier épisode de la série Netflix, en ligne en janvier 2021, Assane Diop, le héros interprété par Omar Sy, qui s’inspire de Arsène Lupin, se fait d’abord embaucher dans l’équipe de nettoyage du Louvre pour approcher le célèbre collier de la reine, offert par Louis XVI à Marie-Antoinette, avant sa mise aux enchères la semaine suivante. «Il paraît que ça va dépasser les vingt millions. Ça va, tu peux te l’offrir. C’est quoi ? 1000 ans de smic ?», lui lance un camarade de galère. Le soir de la vente, Assane Diop, qui se fait passer pour le richissime Paul Sernine, anagramme de Arsène Lupin, en propose soixante millions et l’emporte… avant qu’il ne soit volé, retrouvé et que la police ne se rende compte qu’il a été remplacé par un faux. Ce n’est pas la première fois que ce bijou fascine la fiction. Dès le XIXe siècle, Alexandre Dumas, qui vient de publier Les Trois Mousquetaires, se plaît à imaginer les coulisses d’une escroquerie qui a défrayé la chronique au siècle précédent. «Dans la littérature, Arsène Lupin n’a jamais arpenté les couloirs du musée», précise de son côté Hervé Lechat, vice-président de l’association des Amis de Arsène Lupin. Aux lecteurs d’imaginer comment La Joconde de Léonard de Vinci se retrouve à Etretat dans L’Aiguille creuse. «On peut faire toutes les spéculations qu’on veut», s’amuse le passionné, qui rappelle que le roman a été écrit en 1909, soit deux ans avant que La Joconde ne soit véritablement volée par Vincenzo Peruggia, vitrier italien souhaitant voir revenir le tableau dans son pays d’origine. «A l’époque, Picasso et Apollinaire avaient été suspectés», poursuit-il.

Dan Brown, puis Dan Franck

L’affaire a évidemment inspiré le cinéma. En 1966, George Chakiris jouait Vincent, collectionneur de tableaux qu’il obtenait en pillant les musées dans On a volé la Joconde, de Michel Deville. Dans le film, il tombe amoureux de la belle Mona Lisa, dérobe le tableau du Louvre (et enlève dans le même mouvement une jeune femme qui ressemble au portrait, interprétée par Marina Vlady). Dan Brown s’était régalé des mystères entourant le Louvre et les œuvres qui y sont conservées dans le Da Vinci Code, le roman commence ni plus ni moins par le meurtre d’un conservateur du musée. Mais c’est un autre Dan, le Français Dan Franck, qui signe en 2019 Le vol de la Joconde, et raconte comment Picasso et Apollinaire cherchent de l’aide auprès de leurs camarades artistes pour se dédouaner. Les lecteurs y croisent ainsi, pêle-mêle, le Douanier Rousseau, Matisse, Modigliani, Soutine, Alfred Jarry, Chagall…

Il y a cinq ans, on apprenait encore que Jodie Foster, actrice et réalisatrice américaine, comptait revenir sur ce cambriolage rocambolesque. Elle devait diriger le tournage de l’adaptation du roman historique de Seymour Reit. Il était question d’un thriller haletant et original qui n’a, pour l’heure, pas vu le jour.

Ne rien révéler des véritables dispositifs de sécurité

Récemment, d’autres cambrioleuses de fiction se sont introduites dans l’édifice pour y subtiliser un tableau. Dans Cat’s Eyes, série française tirée du manga dessiné par Tsukasa Hojo en 1981 et adapté en dessin animé quelques années plus tard, les sœurs Chamade, campées par Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, cherchent à retrouver la trace de leur père mystérieusement disparu dans l’incendie de sa galerie. Leur enquête les mène jusqu’au laboratoire (ici, fictif, et pas le lieu réel) du Louvre. Pendant le tournage au Louvre, la responsable du développement des fictions au musée nous confiait tout le soin apporté à l’intrigue, qui ne devait rien révéler des véritables dispositifs de sécurité de l’établissement. Impensable de sous-entendre qu’on peut entrer dans le bâtiment comme dans un moulin. «On trouve des trucages ensemble. On crée un mythe à l’intérieur d’un lieu mythique», expliquait-elle alors.