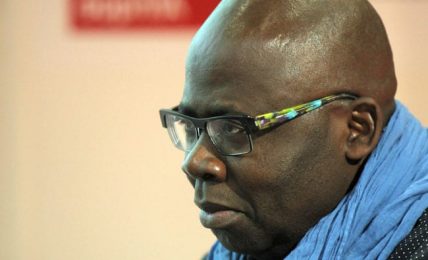

Micro Aliou Adam Ndiaye, critique d’art : «Il y a un droit à l’image qui s’applique»

Le critique d’art et commissaire d’exposition tranche le différend entre Rama Salla Dieng et l’artiste marocaine Majida Khattari. Selon Aliou Adam Ndiaye, le droit à l’image s’applique dans ce cas de figure.

Comment est-ce qu’on peut interpréter cette situation où une chercheuse sénégalaise représentée dans une œuvre, à son insu, demande à en être retirée ?

L’artiste qui a proposé cette œuvre à l’exposition internationale, Majida Khattari, est Marocaine, formée au Beaux-Arts de Casablanca. Elle propose sa lecture d’un mythe, de la Grèce antique, l’histoire de Méduse qui a été violée dans le temple de Poséidon, le dieu du soleil, et à qui on a infligé le châtiment d’être réduite en une forme presque animale parce que sa chevelure a été transformée en une multitude de serpents. Et l’artiste a cherché dans cette métaphore de la mythologie grecque, à raconter une histoire qui met des figures féminines au-devant. Elle a cherché des figures fortes de femmes, parmi lesquelles Rama Salla Dieng. Mais Rama Salla Dieng n’a pas aimé que son visage soit exposé dans cette galerie et à juste titre. Parce qu’un artiste qui fait une œuvre qui a la vocation d’être exposée partout, dès lors que l’œuvre est exposée en public, ce n’est plus une œuvre d’une collection privée ou d’un lieu public, c’est une image publique. Donc, toute diffusion d’une image publique, d’une image prise dans un cadre bien singulier, doit quand même disposer de l’autorisation de la personne concernée. Il y a un droit à l’image qui s’applique et la personne qui a été photographiée et exposée dans ce contexte, dans le cadre d’un récit, d’un mythe bien expliqué, avec tout ce qui tourne autour et aussi par rapport à la personne elle-même. Rama Salla Dieng est dans le mouvement féministe, elle a des idées qu’elle défend. Elle a une vision ou bien une façon de penser le corps féminin. Et il y a autant de choses qui légitimisent sa position de dire qu’on doit enlever son visage de cette fresque, de ce tableau, si elle n’avait pas donné son consentement. Aujourd’hui, même dans les grandes universités, il y a ce qu’on appelle le Code de la déontologie dans la recherche. Et cette déontologie, autant elle existe dans le journalisme, autant elle existe dans la pratique artistique. Si c’était une photo qui était prise dans un espace public, qui concernait 20, 50, 40 personnes, le droit à l’image ne peut pas passer. Mais dès lors qu’il s’agit d’un portrait singulier, ou bien d’un duo, ou bien d’un trio, si les personnes concernées n’ont pas donné leur consentement, alors là, ça peut remettre totalement en cause le droit d’exposer l’œuvre au public.

Donc les conséquences vont être négatives pour l’artiste, ou bien pas du tout ?

Je pense que les conséquences ne sont pas totalement négatives, mais elles ne sont pas totalement positives aussi. Dans la mesure où, pour l’artiste, la conséquence négative, c’est par exemple que la personne qui avait vu ce travail présenté dans un catalogue, à l’arrivée, c’est différent dans l’exposition. Mais maintenant, le fait de poser quelque chose qui masque le visage d’un personnage dans l’œuvre permet aussi aux visiteurs qui ne sont pas au courant de se poser la question. Par exemple, moi, au départ, cette œuvre, je l’ai vue, je suis passé à autre chose. Mais dès lors que c’est arrivé, maintenant, ça commence à pousser un peu la curiosité des gens.

Mais est-ce que c’est de la responsabilité des organisateurs de la biennale de veiller à ce que les œuvres respectent une certaine éthique ?

Je pense que ce que les organisateurs de la Biennale peuvent faire, c’est de demander aux artistes de leur fournir des œuvres qui respectent le protocole de déontologie artistique. Mais la biennale ne peut pas être derrière chaque œuvre pour voir tout ce qui a été réalisé, comment ça a été réalisé. C’est à l’artiste lui-même de respecter ce protocole et de donner des œuvres qui respectent tous les standards. Mais la biennale, en tant que structure qui organise, qui expose, ne peut pas du tout être responsable.