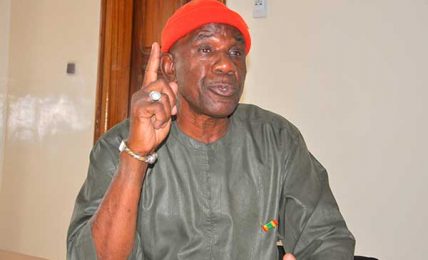

Abdoulaye Baldé, imam et ancien responsable de l’enseignement arabe à l’Ief de Vélingara : «L’excision ne peut être éradiquée que par des échanges et des convergences»

La semaine dernière, il a été mis en place un Comité transfrontalier de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette pratique est encore courante au Sénégal et en Gambie, malgré de nombreux projets et programmes de lutte contre toutes les formes de violences contre les filles. Le Quotidien a cherché à comprendre les raisons de la persistance de ces pratiques et à trouver une explication à l’échec de tous ces programmes de lutte. Oustaz Abdoulaye Baldé, imam et ancien responsable de l’enseignement arabe à l’Inspection départementale de l’éducation et de la formation, a partagé sa vision des choses.

Propos recueillis par Abdoulaye KAMARA – L’excision est une pratique encore en cours dans le Fouladou. La preuve, Sénégalais et Gambiens ont convenu de mettre en place un Comité transfrontalier de lutte pour en finir avec cette pratique. Qu’est-ce qui explique la prévalence de la pratique jusqu’à nos jours ?

La pratique de l’excision est réelle dans nos communautés. Il y a derrière un référentiel socioculturel, voire même religieux. Ces communautés s’attachent, de manière atavique, à leurs cultures. Pour elles, il s’agit d’une pratique qu’elles ne peuvent pas abandonner. La plupart de ces communautés sont convaincues des vertus de cette pratique. Et elles croient que c’est autorisé par la religion musulmane.

Et pourtant, le Sénégal et la Gambie sont des pays musulmans à plus de 90%. Quelle est donc la position de l’islam ?

Il y a des communautés musulmanes qui ne pratiquent pas l’excision et d’autres qui la pratiquent. Celles qui la pratiquent, leurs ancêtres la pratiquaient avant l’avènement de l’islam. Elles l’ont héritée de leurs parents et grands-parents. Même à La Mecque, à Médine précisément, à l’époque il y avait une femme qui la pratiquait. L’islam n’a pas interdit la pratique et ne l’a pas recommandée non plus, contrairement à ce que pensent nos communautés. L’islam a juste donné des conseils pour ceux qui la pratiquent. Que l’acte d’ablation ne soit pas très prononcé. Donc l’excision n’est pas une recommandation de la religion musulmane.

Cette pratique, tout comme les mariages précoces, est toujours de mise malgré l’existence de nombreux projets et programmes qui la découragent. Qu’est-ce qui l’explique ?

Il y a beaucoup d’organisations qui luttent contre l’excision et les mariages d’enfants. Ces organisations, à l’exception de Grandmother project, imposent leurs points de vue aux communautés, ne les écoutent pas, donnent des cours magistraux aux communautés pour les convaincre. Sans les écouter. Sans leur donner le temps de justifier la pratique. Les communautés n’osent pas faire connaître leurs convictions, le climat des rencontres ne le permet pas d’ailleurs. Et après, croyant les avoir convaincues, ces communautés sont conviées à des rencontres de déclaration d’abandon. Sans conviction, bien sûr. Résultat : la pratique continue dans ces mêmes communautés.

Je dois toutefois dire que Grandmother project m’a agréablement surpris dans son approche de conscientisation des masses contre l’excision et les mariages précoces. J’ai la conviction que Grandmother project va faire des résultats dans les zones où elle intervient. Car au cours de leurs fora, tous les participants sont écoutés, leurs points de vue pris en compte et valorisés. Chacun peut librement dire ce qu’il pense du sujet débattu, à visage découvert. Les communautés étalent sincèrement leurs convictions. Ce qui entraîne des débats constructifs. Et le sujet est abordé sous les angles religieux, sanitaire, culturel, économique, etc. Des arguments qui parviennent à convaincre de la futilité de la pratique. Toutes choses que l’on ne remarque pas avec les autres organisations.

Justement, Grandmother project, dans son approche d’intervention, les grands-mères sont mises en avant lors des rencontres de sensibilisation. Est-ce pertinent ?

Les aînés, les grands-mères surtout, sont considérés dans ces communautés comme des sages. Les grands-mères sont les dépositaires de bien de savoirs et de la culture en général. Ce sont elles que l’on interroge pour toutes les questions liées à la nutrition et à la santé infantiles, à la maternité et à toutes les pratiques culturelles de la société. Même si elles ne prennent pas les décisions liées à la marche de la famille, elles sont des conseillères écoutées et respectées. C’est pourquoi leur participation dans les discussions sur les pratiques culturelles néfastes est importante. Car si elles sont convaincues par les arguments contraires, elles peuvent influencer les décisions de chefs de famille qui sont leurs fils, neveux et petits-fils.

Grandmother project n’implique pas que les aînés dans les séances de dialogue et de partage. Toutes les générations d’hommes et de femmes de la communauté sont impliquées. Est-ce pertinent comme manière de faire ?

Dans les ateliers de Grandmother project, chaque génération discute à part de la problématique posée. Ce qui a pour intérêt de libérer la parole. Les jeunes s’expriment librement entre eux et donnent leurs points de vue, de même que les femmes et les hommes. Et puis, lors des plénières, les différentes générations, qui ne se parlaient presque pas, échangent et trouvent des points de convergence. Jeunes et vieux parviennent à se comprendre, à s’aimer et se sentir utiles les uns aux autres. Ensuite, la capacité d’écoute des facilitateurs, la valorisation des déclarations de tous et de chacun mettent en confiance tout le monde. Les échanges deviennent fructueux et l’ambiance détendue, dans la courtoisie. Ici, les déclarations sont sincères.

J’ai la conviction qu’avec cette approche, ces pratiques pourraient progressivement disparaître. Car la culture, c’est la conviction. On ne peut pas éradiquer une pratique culturelle millénaire sans passer par la discussion, par les échanges pour convaincre. Et les débats, tenus dans les fora de Grandmother project, continuent dans les familles et entre membres de la communauté, avec force argumentation. Avec cette organisation, l’espoir est permis de voir reculer ces pratiques néfastes au bien-être des filles.

akamara@lequotidien.sn