Célébration du Gamou : Une foi un pays

Les villes saintes de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Keur Mame El Hadji Ndiéguène, Keur Cheikh Ibra Fall, entre autres, continuent d’accueillir plusieurs millions de fidèles musulmans pour l’édition 2025 du Mawlid-Al-Naby ou Gamou, célébrant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mouhammad Rassoulilah (Psl). Une parfaite illustration de l’effectivité d’une «capitale confrérique» que constitue la région de Thiès, qui offre à la face du monde un exemple de stabilité et de coexistence communautaire pacifique au sein de l’écrasante majorité musulmane. Des musulmans qui ne sont pas de la même obédience confrérique, mais qui vivent leur islam en paix et en harmonie avec les enseignements du Saint Coran et de l’essence du message muhammadien. Une «richesse» née du modèle confrérique incarné par d’éminents érudits de l’islam, à une époque où «ne pas être Thiédo et être dans l’islam était si rare qu’il devenait un trait distinctif pertinent», qui ont fini par asseoir, de façon permanente et constructive, le dialogue intrareligieux et interreligieux.

Une foi… un pays ! Avec le Gamou, le Sénégal rend ses foyers religieux plus ardents que jamais. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et au Centre, le Gamou est célébré par tout un Peuple, attaché à une communauté de guides dont l’écho des actes traverse des décennies. Malgré la mort, leurs actes sont en vie. Une existence dédiée à rendre gloire à Allah et à son Messager (Psl).

Il s’agit d’hommes de Dieu qui se sont surtout révélés aux animistes, de la trempe du fondateur du village de Ndiassane, Cheikh Bouh Kounta, qui faisait connaître la religion musulmane et ramenait à l’islam un nombre considérable d’adeptes, du fondateur de la première Institution d’enseignement supérieur en Sénégambie, «l’Université de Pire», au 17e siècle dans le Kajoor (Cayor), Omar Fall (1555-1638), plus connu sous le nom de Xaali Amar Faal, qui était un Prince descendant de Decce Fundjoogu, premier Damel (roi) du Kajoor indépendant. Il y a aussi Tafsir El Hadji Ahmadou Barro Ndiéguène de Keur Mame El Hadji de Thiès, né à Kassass, à Kaffrine, en 1825 et rappelé à Dieu en 1936, qui fut un érudit de l’islam qui récita sept fois le Coran. Homme de Dieu d’une dimension exceptionnelle, pacifique, il a fortement participé à l’islamisation de Thiès, la rebelle et la païenne.

Conformément, d’ailleurs, à la philosophie du Prophète Mouhammad (Psl) qui a imposé à tous les musulmans, à la communauté tout entière, le devoir de propager la vérité, convertir les infidèles. Les musulmans désignent ce prosélytisme par le mot «Dawa», qui signifie littéralement appel, incitation, invitation à la foi islamique. A la question de savoir «qu’est-ce qui les a attitrés sur ladite zone», nombre d’islamologues de s’accorder sur une cause : «La présence très dense des Thiédos.» Ils expliquent que «la région de Thiès, c’est presque la capitale, le bastion du thiédoisme. En conséquence, les hommes religieux, les Cheikh, dans leur dynamique d’islamisation, se sont fortement intéressés à l’empire du Cayor». C’est ce qui explique la présence de nombre de Cheikh en zone cayorienne, note le Pr d’arabe Ismaïla Diop, qui rappelle que «la famille Al Kountiyyou s’est d’abord installée en Cayor des profondeurs, avant d’effectuer un élargissement avec la cité de Ndiassane». Il distingue «un peu en retrait dans la ville de Thiès, mais toujours en zone cayorienne, l’arrivée de la famille Ndiéguène à Keur Mame El Hadji et de Cheikh Ibrahima Fall envoyé à Thiès par Serigne Touba».

Sans oublier la famille Seck de Thiénaba, qui fait la jonction entre le Cayor et le Baol. C’est maintenant, remarque-t-il, «ce qui leur a permis d’installer des foyers ardents sur l’espace cayorien qu’ils ont réussi à quadriller». Et «c’est dans cette logique de quadrillage que El Hadji Maodo Malick de Tivaouane est allé dans le Cayor des profondeurs pour aussi créer la cité de Diacksao». Et tous ont prêché avec une éloquence persuasive et procédait en milieu thiédo à des conversions massives, pour finir par avoir beaucoup de fidèles sur qui ils eurent beaucoup d’autorité.

Tivaouane, une tradition Sy ancrée

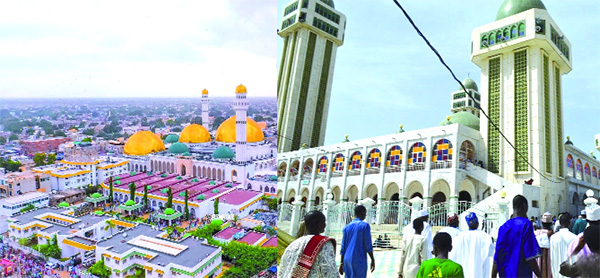

La ville sainte de Tivaouane, capitale de la Tijaaniyya au Sénégal, est un foyer religieux rayonnant où sont passés de grands guides religieux venus se former, pour ensuite faire essaimer l’islam partout en Afrique et dans le monde. Ce foyer d’enseignements et d’échanges a su formater un modèle éducatif bâti sur les préceptes de l’islam, tout en s’inspirant des valeurs humanistes enrichies de l’héritage culturel africain qui a pu, en tout temps, se donner les moyens conceptuels et intellectuels d’une assimilation critique et constructive. A la fois foyer religieux et espace intellectuel d’interpellation, Tivaouane offre une école de pensée, une méthode éprouvée sur des générations de disciples.

L’un des pères spirituels de la Tijaaniyya au Sénégal, El Hadji Maodo Malick, demeure une icône dont l’engagement et l’abnégation ont beaucoup aidé à l’islamisation des populations sénégalaises qui, jusqu’à l’orée du 19e siècle, étaient dans les ténèbres de l’ignorance. D’abord, le fils de Sidy Ousmane Sy et de Sokhna Fawade Wélé, né, selon certains historiens, en 1855 à Gaya, village situé sur la rive gauche du fleuve Sénégal, au nord de Dagana, va privilégier l’enseignement. A l’époque, les gens étaient des illettrés et des analphabètes. La société d’alors était composée de notables qui se contentaient simplement de leur descendance. Alors Maodo, connaissant leur ignorance des textes du Coran, a préféré instituer les séminaires de Ndiarndé, avec lesquels il va former ses premiers «Moukhadams» qu’il va disséminer dans tous les coins et recoins du pays, à travers ce qu’on peut appeler de la «décentralisation». Ces derniers auront comme tâche de lutter contre le paganisme et de propager les enseignements de Maodo dans toutes les contrées du pays. C’est pourquoi certains s’amusaient à dire que Maodo avait instruit des Maures, des Wolofs et des Toucouleurs, tout en tirant de l’embarras ceux qui étaient dans les ténèbres de l’ignorance.

Ces derniers, chargés de vulgariser l’islam, l’ont aidé, avec détachement, dans sa noble et exaltante mission : repêcher les âmes en errance dans les méandres du paganisme triomphant et faire de ses talibés des modèles de croyants. Prompts à affiner chaque jour davantage leur pratique religieuse. Il fit un travail remarquable chez les Lébous dans le sens de l’affermissement de leur foi et de l’équation de leurs pratiques religieuses teintées jusqu’ici de vestiges du paganisme. Sa principale préoccupation fut l’islam en général, sa vulgarisation, plutôt que la diffusion de la Tijaaniyya. El Hadji Malick, le bâtisseur de l’Ecole de Tivaouane, a su, dans un contexte d’invasion coloniale et de conflit avec le pouvoir païen, atteindre, au-delà de toute attente, ses objectifs d’islamisation, sans utiliser une seule arme ou encourager la violence. Plutôt que de placer des bombes, il implantait des mosquées dans toutes les parties du territoire. Plutôt que de continuer le Jihad de son vénéré prédécesseur, El Hadj Omar Foutyou Tall, il préféra les armes de l’enseignement islamique et de la conquête des cœurs. Cette stratégie gagnante a permis à la Tijaaniyya de s’imposer partout en Afrique de l’Ouest. Dans son ouvrage appelé Kifaaya, Maodo donnait les conseils nécessaires à une cohabitation avec les autorités coloniales. C’est cela qui fonde sa stratégie. Le 27 juin 1922, El Hadji Malick Sy venait d’être rappelé à Allah. C’est à Tivaouane qu’il a été inhumé.

Ndiassane, capitale spirituelle de la Qadiriyya au Sénégal

Le village de Ndiassane (ou N’Diâsâne), capitale spirituelle de la Qadiriyya au Sénégal (une confrérie soufie au Sénégal), sanctuaire de l’islam fondé entre 1883 et 1884 par Cheikh Bouh Kounta, est devenu, de nos jours, l’un des plus importants lieux de pèlerinage des adeptes de la communauté Ahloul Kountiyou du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Avec des milliers de fidèles (talibés) qui y convergent annuellement, venant de partout dans le monde (Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso), pour commémorer, dans la ferveur religieuse et selon la tradition de la Qadiriyya, le huitième jour (le baptême) de la naissance du Sceau des Prophètes, Mouhammad (Psl).

Capitale de la Qadiriyya sénégalaise, la cité religieuse se situe au Nord-ouest du Sénégal, dans l’ancien royaume du Cayor, non loin de la cité religieuse de Tivaouane-la-Pieuse, dans la région de Thiès. Ndiassane demeure, en effet, le fief des Kountiyous, descendants de Cheikh Bouna Kounta qui quitta en 1800 le village religieux de Bolonoir, situé aux environs de Tombouctou, au Mali, sur ordre de son frère, pour venir s’installer au Sénégal, avec l’autorisation du Damel d’alors, Amari Ngoné Ndella. Ainsi, celui qui sera le fondateur des Ahloul Kountiyou s’installa, d’abord, dans la localité de Nguiguiss, pour ensuite, sous le règne de Birima Fatma Thioub, fonder le village de Ndankh Mécké, en plein cœur du Cayor. Cheikh Bouna Kounta et sa famille demeureront dans ce village jusqu’en 1883, date à laquelle son petit-fils, Cheikh Bouh Kounta, est venu s’installer à Ndiassane. Un village qui, avec le découpage administratif survenu après l’indépendance, est devenu une collectivité locale du département de Tivaouane, plus précisément de la communauté rurale de Chérif Lô. Aujourd’hui, Ndiassane est devenu l’un des plus importants lieux de pèlerinage des adeptes de la confrérie khadre du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Lesquels fidèles y convergent annuellement pour célébrer, avec leur guide, le huitième jour de la naissance du Prophète Mouhammad (Psl).

Loin d’être fortuit, le choix du huitième jour découlerait de la volonté commune de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick Sy de Tivaouane et de Ckeikh Bouh Kounta de la communauté khadre de procéder de sorte d’éviter l’organisation d’un Gamou le même jour, du fait de la proximité des deux cités religieuses, distantes l’une de l’autre que d’un peu plus de cinq kilomètres. La première édition de la célébration de la naissance du Prophète par la famille Kountiyou remonterait à 1901, sous la direction de Cheikh Abdou Mouhammad Kounta. Ainsi s’établissait une tradition que les descendants du saint homme se feront le devoir de perpétuer au point de lui donner aujourd’hui une dimension sous-régionale, voire internationale. Puisque Ndiassane reçoit chaque année des milliers de pèlerins venant de l’ensemble de la sous-région ouest-africaine et principalement du Mali voisin, mais aussi de fidèles venant d’Europe et des Etats-Unis. La très forte présence de pèlerins maliens s’expliquerait, nous apprend-on, par les origines maliennes des Kountiyous.

Pire Goureye : une bourgade longtemps habitée par des

bergers peuls

Premier foyer religieux du Sénégal, la sainte cité de Pire Goureye, un monument dans l’enseignement coranique et dans la formation d’élites, avec plus de 400 ans d’existence, au Nord-ouest du Sénégal, dans l’ancien royaume du Cayor, est un haut lieu de l’enseignement islamique du département de Tivaouane, dans la région de Thiès. Une cité religieuse qui occupe «une place importante dans la vie religieuse du Sénégal», pour avoir abrité la plus ancienne école coranique, première université islamique du pays ouverte vers 1603, où presque tous les érudits musulmans ont séjourné, et la plus ancienne grande mosquée de l’Afrique de l’Ouest construite en 1611, qui fut brûlée sous l’ordre colonial par le Général Pinet Laprade. Laquelle, avec le Mausolée Khaly Amar Fall (Xaali Amar Faal), figure aujourd’hui sur la liste des sites et monuments historiques classés.

Pire Goureye, qui compte plusieurs milliers d’habitants, regroupant à elle seule 72 villages, était une bourgade habitée par des bergers peuls qui venaient y faire paître leurs troupeaux, et entourée d’une forêt composée essentiellement de rôniers et appelée «Saniakhor». Khaly Amar Fall ou Xaali Amar Faal (1555-1638), le patriarche, descendant du premier Damel du Cayor, sera celui qui aura valorisé la zone pour en faire un cadre de vie humaine en y installant l’islam. Après de solides humanités au Fouta et en Mauritanie, il revient sur la terre des aïeuls, où il fonde, au début du 17e siècle, le Centre islamique de Pire, la première institution d’enseignement supérieur en Sénégambie, qui fut l’une des premières universités d’Afrique noire (l’Université de Sankoré à Tombouctou fut plus ancienne). Quelques années plus tard, il y fonde également une mosquée. Terre de foi, Pire était le laboratoire des princes héritiers et des érudits musulmans. Né au Fouta en 1555, Khaly Amar Fall dont le nom a été donné à une fondation et à l’Auditorium de l’Université Cheikh Anta Diop, est décédé en 1638. Soit 83 ans de vie religieuse bien remplie. Son père, Pathé Kouly Fall, est originaire de la dynastie des «Fall» ayant régné sur le Cayor, tandis que sa mère, Djégui Bâ, est, elle, du Fouta.

Malgré son développement démographique, les rôniers sont toujours présents à Pire et sont même devenus une source de revenus pour les populations. L’économie locale dépend en partie de cette forêt de rôniers. Ses fondateurs ayant beaucoup œuvré pour le rayonnement de l’islam au Sénégal, cela s’est perpétué grâce à l’œuvre du vénéré Serigne Tafsir Abdou Cissé, disciple et compagnon de Seydi El Hadji Malick Sy, père de Serigne Amadou Cissé, qui est le père du défunt Khalife Serigne Moustapha Cissé. Tafsir Abdou Cissé, natif de Wanar, un village de Kaffrine (Centre), dans la zone du Saloum, s’est établi à Pire en 1902 et reçut l’autorisation de El Hadji Malick Sy d’y célébrer le Gamou. Le patriarche de Pire fut rappelé à Dieu en 1961, à l’âge de 99 ans. A sa disparition, son fils, El Hadji Amadou Cissé, prit le relais pour continuer l’œuvre de son père. Il a été à son tour rappelé à Dieu en 1980. A présent, la mosquée et l’université représentent des symboles de l’unité des habitants de Pire et, au-delà, de la Nation sénégalaise, avec l’incarnation des valeurs humaines aujourd’hui de plus en plus rares. Un patrimoine historique qui mérite d’être réhabilité.

Construite en 1611, la mythique Grande Mosquée de Pire qui, ainsi que sa célèbre université, a été un des symboles du rayonnement de la cité sainte dans le domaine de l’enseignement du Coran et des sciences arabo-islamiques, est l’une des plus vieilles du Sénégal, voire de l’Afrique de l’Ouest. Cette grande mosquée, qui a été le lieu de prières d’éminents érudits de l’islam dans la Sénégambie, était, avec l’Université islamique de Pire créée vers 1690, un des centres de formation d’hommes de Dieu et de résistants de la lutte armée face aux colons. Ces derniers qui, pour mettre fin à cette résistance qui commençait à les dépasser, s’étaient résolus à mettre le feu à la bibliothèque universitaire islamique de Pire, foyer incandescent de l’islam au Sénégal. Comme pour confirmer le rôle central joué par Pire dans la formation d’hommes de Dieu au Sénégal, la famille Cissé d’évoquer le passage de grands érudits à l’université islamique et à la mosquée de Pire.

Parmi ceux-ci, Thierno Malick Sy du Boundou, Tafsir Makhtar Ndoumbé Diop, fondateur du village de Coki, Mame Marame Mbacké, Mame Mor Anta Sally Mbacké, Khalima Diakhaté Kala, Mabba Diakhou Ba ou encore Cheikhou Oumar Foutiyou Tall, Alpha Mayoro Wellé, Thierno Seydou Tall, ainsi qu’une trentaine d’Almamys dont Thierno Souleymane Baal, Abdou Khadre Kane, Elimane Birane, Elimane Amady Gaye, Tafsir Boguene, Thierno Mole, Thierno Sada et Thierno Dembo.

Thiénaba Seck : un «gouvernement

islamique» dans

un Etat laïc

Fondée en 1882 par Ahmadou Amary Ndack Seck (1830-1899), l’un des chefs religieux compagnons de Cheikhou Ahmadou Ba, fils de Limamoul Mahdiyou Ba de la localité de Wouro Mahdiyou, qui menèrent le mémorable djihad de 1875, Thiénaba, chef-lieu de la communauté rurale du même nom, l’une des trois sous-préfectures du département de Thiès, est situé entre les communes de Thiès et Khombole. Ce site dont le choix aurait été révélé au saint homme par un signe lumineux et qui fait ainsi partie des premiers foyers religieux du Sénégal, se veut gardien du temple de la Charia, la loi islamique, dans un Etat laïc comme le Sénégal où 95% de la population sont des musulmans.

Dans cette cité religieuse, les autorités religieuses qui, tout en reconnaissant l’autorité administrative, sont les descendants du fondateur de la localité, ont pris le soin de créer une sorte de ligne de démarcation qui divise la localité en deux parties : «Thiénaba-gare» et «Thiénaba Seck». Cette dernière partie, qui abrite les autorités religieuses, distante de Thiénaba-gare d’environ un kilomètre, abrite également l’autorité administrative et toutes les infrastructures liées à l’Administration, créées par le colon. Ainsi, les autorités religieuses, pour perpétuer cette volonté de leur guide religieux, ont instauré la Charia pour juger ceux qui osent franchir les interdits de l’islam. Toutes les dispositions sont prises à cet effet. En effet, aux côtés du khalife, il y a l’imam de la grande mosquée qui se charge de veiller à l’application de la loi islamique. De ce fait, il a la garde du fouet, un des instruments pour la correction de ceux qui bravent les interdits. Chaque année, à l’occasion du Gamou, l’évènement commémorant la naissance du Prophète Mouhammad (Psl), les populations de cette localité, comme les fidèles qui ont fait allégeance à Thiénaba, prennent l’engagement, devant la mosquée et le Khalife général en tête qui incarne l’autorité religieuse, de respecter et faire respecter les principes et les valeurs de l’islam.

C’est ce qui fait qu’à Thiénaba Seck, la consommation de boissons alcoolisées, la cigarette, la fornication y sont interdites, selon les informations recueillies sur place. En ce qui concerne la dernière interdiction, la surveillance est plus accrue. Une femme qui tombe enceinte sans être dans les liens du mariage est renvoyée de la communauté rurale jusqu’à son accouchement. Et si elle désire revenir dans la localité, cette dernière doit au préalable subir la flagellation, comme prévu par la Charia, en prenant 100 coups de fouet à la place du village, au vu et su de tout le monde, avant d’intégrer à nouveau Thiénaba Seck. L’imam ou celui qu’il aura choisi comme chargé de donner les 100 coups aux pécheurs, sans que le bras ne décolle de son corps, prend un premier coup comme pour dire que quiconque transgresse la loi établie par Dieu dans le domaine de la fornication va subir le même sort, avant d’exécuter la sentence. Après laquelle la victime fait deux «raakas» et renouvelle son engagement à respecter la Charia pour ensuite réintégrer les siens. Concernant l’adultère, les concernés sont définitivement renvoyés de Thiénaba Seck puisque la peine de mort, qui doit être appliquée dans ce cas, n’est pas autorisée au Sénégal.

Serigne Ahmadou Ndack Seck a combattu la présence française avec les armes aux côtés de Cheikhou Ahmadou entre 1871 et 1875, année de la grande bataille de Samba Sadio, avant de fonder Thiénaba. La localité, qui s’étend sur une superficie de 158 kilomètres carrés, est composée de 38 villages pour une population estimée à environ 20 mille âmes. Il est à signaler qu’elle partage avec quatre autres communautés rurales, l’arrondissement de Thiénaba. Selon le Pr Souleymane Dia, auteur de «Samba Saajo», publié aux Editions de La Brousse en avril 2004, «l’histoire de Thiénaba, comme celle de la guerre sainte au Sénégal, est inséparable de la lutte contre l’envahisseur, en un mot contre le colonisateur».